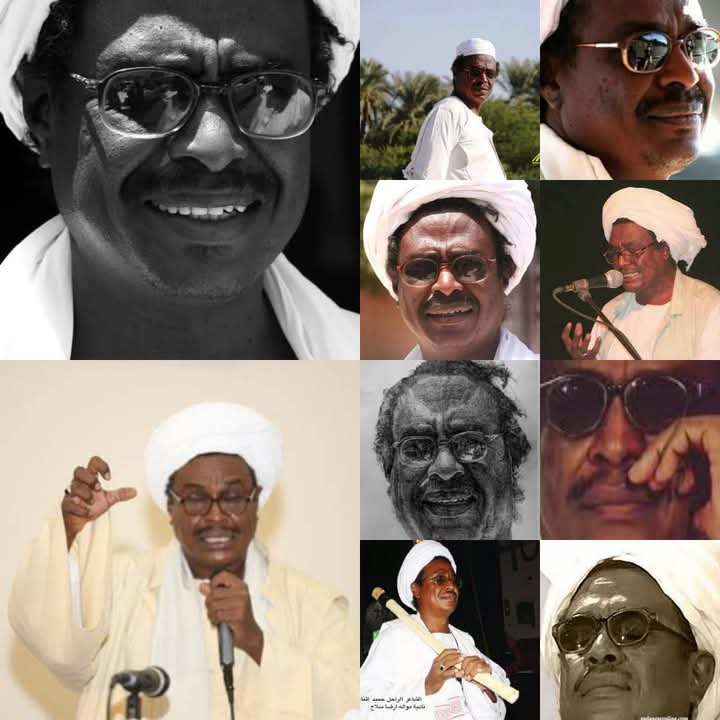

الشاعر محمد الحسن سالم حميد صوت التمرد والذاكرة الحية

بقلم إشرافه مصطفى

محمد الحسن سالم حميد [صوت التمرد والذاكرة الحية]…

يُعتبر الشاعر “محمد الحسن سالم حميد” أحد أبرز الأصوات الشعرية في السودان، حيث تجاوز بشعره حدود الإبداع التقليدي ليصبح أداة وعي وتغيير، لم يكن شعره مجرد مرآة تعكس الواقع، بل كان معولاً يحفر في صخر الوعي، ينحت معانٍ جديدة، ويعيد تشكيل الإدراك الشعبي بقوة الكلمة والصورة. تميز “حميد” بقدرته الفريدة على مزج الوجدان السوداني العميق برؤية فلسفية متجددة، جعلت من قصيدته خريطةً للمعاناة والأمل، للتمرد والتجدد.

عند الاقتراب من تجربة “محمد الحسن سالم حميد”، نجد أنفسنا أمام ضفة شعرية لا تكتفي بأن تكون مرآة تعكس الواقع، بل تسعى لتكون أداة تغيير واعية، تنحت في جدار الجمود وتحفر في صخر الوعي بحثا عن انبعاث جديد، لذا فإن “حميد” ليس مجرد شاعر فحسب، بل إنسان رؤيوياً قادراً على تخطي حدود الشعر التقليدي نحو آفاق أكثر عمقاً وتأثيراً يمزج الوجدان الشعبي السوداني بشي من التفرد.

حميد والمزاوجة بين الفردي والجمعي:

تمتاز تجربة “حميد” بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين الذاتي والجمعي، بين الحسي والتاريخي، وبين الحنين إلى الماضي والانخراط في نقد الحاضر، هذه الخاصية نجدها عند شعراء أمثال “أمل دنقل”، الذي وظّف التراث لمساءلة الواقع، أو عند “أحمد مطر”، الذي جعل السخرية المباشرة سلاحاً لمواجهة الطغيان، غير أن “حميد” يتميز عنهما بلغته العامية التي جعلت شعره أقرب إلى الناس وأكثر التصاقاً بمفرداتهم اليومية، وهذا ما يذكرنا بتجربة الشاعر التركي “ناظم حكمت”، الذي حوّل شعره إلى بيان ثوري مشبع بحس إنساني عميق.

الشعر كأداة للوعي والمقاومة:

“حميد” يدرك أن الأزمة الثقافية ليست مجرد أزمة بنى تحتية أو سياسية، بل أزمة وعي متجذر في الذاكرة الجماعية، من هنا، فإن مشروعه الشعري يقوم على تفكيك المقولات السائدة عبر لغة مفعمة بالصور والرموز، تنساب كالنهر في أرض قاحلة، هذه النزعة نجدها أيضا في شعر “محمود درويش”، حيث تصبح القصيدة فضاءً مفتوحاً لتداخل الأسطورة مع اليومي، والتاريخ مع الشخصي؛ في المقابل، يمكننا أن نرى صدى لهذه الرؤية في الشعر الأوروبي عند أسماء مثل “بول إيلوار”، الذي جعل من الشعر نشيداً للحرية ومجابهة الطغيان، أو “بابلو نيرودا”، الذي رأى في القصيدة رسالة كونية تتجاوز الحدود الضيقة للغة والمنطقة.

جدلية الواقع والمجاز في شعر حميد:

عندما يكتب “حميد”:

[كما إنو العُكار من طين *** كمان من طين بجي الروَّاق]

فهو يلعب على ثنائية التناقض والتكامل، حيث لا يمكن النظر إلى القبح دون إدراك إمكانية الجمال الكامن فيه، هذا البعد الجدلي يجعل من قصيدته شبيهة بما نجده عند “بودلير” في( أزهار الشر)، حيث يمتزج الجمال بالألم، وتتحول المعاناة إلى محفّز للخلق. كذلك، فإن شعر “حميد” يتعامل مع الكلمات ليس كمجرد وسيلة تعبير، بل ككائنات حية تنمو وتتشكل بحسب السياق واللحظة.

المنفى والاغتراب والهوية في تجربة “حميد”:

الهجرة والمنفى، سواء كانا جسديين أو معنويين، يمثلان محوراً هاماً في تجربة “حميد”، إذ أن خروجه من السودان لم يكن ترفاً، بل كان هروباً قسرياً من واقع يضيق بالخارج عن المألوف، في هذا يلتقي مع شعراء مثل “نزار قباني”، الذي جعل من الغربة منطلقاً لقصيدة تحتفي بالوطن المفقود، أو مع “لوركا”، الذي ظل يحمل أندلسه الخاصة حتى لحظة اغتياله؛ ومثلما كان “محمود درويش” ابن المنفى الفلسطيني، كان “حميد” يعيش اغتراباً مزدوجاً – إغتراب داخلي في وطنه، وإغتراب قسري بعد خروجه منه. في إحدى مقابلاته، تحدث عن كيف دفعه “مصطفى سيد أحمد” لمغادرة السودان، لكنه ظل شاعراً يحمل همّ بلده في الغربة.

حميد والموسيقى (حين تصبح القصيدة نشيداً):

إذا كان الشعر عند “حميد” يتكئ على الإيقاع الداخلي للغة، فإنه وجد في الموسيقى امتداداً آخر لصوته، وإرتباطه بأسماء مثل الفنان المغني “مصطفى سيد أحمد” جعله أكثر انتشاراً، إذ تحولت قصائده إلى ترانيم يومية تتردد في وجدان الناس، تماماً كما فعل “أحمد فؤاد نجم” مع “الشيخ إمام”، أو كما فعل “فيديريكو غارسيا لوركا” مع الموسيقى الشعبية الإسبانية.

الصبغة الدينية في شعر حميد:

نجده قد عمل على قراءة الواقع بشكل سليم، حيث يُعتبر الدين في المجتمع السوداني مرجعية مهمة رأسمال رمزي لتلك المجتمعات؛ لم يتجاوز “حميد” هذه الظاهرة، بل تطرق إليها في كثير من أشعاره، مما يدل على إدراكه التام لماهية الدين في المجتمعات التقليدية، هذا الإدراك يتجلى في إستخدامه للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مما يؤكد فهمه العميق للعلوم الدينية.

“حميد” يستلهم من الدين (الشعبي) المتسامح، الذي يُمكنه تقبل الآخر وعدم إقصائه، فهو لا يُعبر عن صبغته الدينية لمجرد إقبال الناس عليه أو خوفاً من أن يُنعت باللادينية، بل يأتي ذلك من إيمانه العميق بما يكتبه، حيث نجد في قصيدته (الضو وجهجهة التساب) المعروفة باسم (البحر)، يُظهر حميد كيف يمكن للدين أن يكون رسالة للسلام والتسامح، مستشهداً بعبارات تعكس هذا المعنى:

ما ضر بيت أبي لهبْ…

لو ظلَّ بين المؤمنينْ…

هذا المقطع يُظهر كيف أن “حميد” لا يتردد في إستخدام الدين كوسيلة لنقد الظواهر السلبية في المجتمع، موضحاً أن الدين الحقيقي يتجاوز الإنقسامات والتمييز.

تتجاوز قصائد “حميد” مجرد التعبير عن المشاعر؛ بل تتناول أيضا قضايا فلسفية عميقة، فيما يتعلق بماهية الدين في مقطع آخر، يُعبر عن رفضه لفكرة أن الدين يُستخدم كغطاء للتجاوزات الأخلاقية:

يا متلبك في الأدران…

الحجـر الأسـود مـاهو البروة…

وماها الكعبة مكاوي تجيها…

حين ينكرفس توب التقوى…

ومافي خرط للجنة تودي…

وما في خطط ممهـورة برشوة…

والمشروع الديني الخـالص…

ما محتاج لدراسة جدوى.

هنا، يستنكر “حميد” إستخدام الدين كوسيلة للتمييز أو التغرير، مُشيراً إلى أن التقوى لا تأتي من الأشكال الظاهرة، بل من جوهر الإيمان.

حميد والاشتراكية السودانية:

لا يمكن قراءة تجربة “محمد الحسن سالم حميد” دون أن نضعها في سياق أوسع من الحركات الشعرية التي ارتبطت بالمقاومة، بالنضال الاجتماعي، وبالقيم الاشتراكية التي تلبست بمفاهيم محلية، منبثقة من بيئتها وتاريخها، فـ”حميد” لم يكن مجرد شاعر يكتب عن العمال والفقراء، بل كان صوتهم العفوي، العميق، والمرتبط وجداناً بلحظاتهم اليومية.

في كثير من الأحيان، حين يكتب الشعراء عن الاشتراكية، تأتي أفكارهم مستوردة من سياقات أوروبية أو ماركسية صرفة، لكن “حميد” إستطاع أن يصنع اشتراكيته الخاصة، التي تنبع من وجدان السودان، لا من نظريات أكاديمية مجرّدة، هذا ما نجده عند شعراء مثل “محمود درويش”، الذي قدم مقاومة فلسطينية متجذرة في التراب الفلسطيني، وليس فقط في الخطابات الثورية.

مثلاً: في قصيدة (ست الدار)، يقدم حميد طرحاً اشتراكياً لكنه لا يقع في التنظير الجاف، بل يجعل الصورة الحسية تقود الفكرة، فيقول على لسان الزين:

زيت العامل يا هو البطلع مو المكنات الأمريكية…

إيد العامل يا ها العاد تنتج مو المكنات الأمريكية…

ودرن الأيدي العمالية …

أنضف من لسنات الفجرة…

ودين الدقن الشيطانية…

وانضف من كرفتة البنك الدولي…

وكل وجوه الرأسمالية وانضف من …

هنا، يرفع حميد شأن اليد العاملة، لا كفكرة مجردة، بل كوجود فعلي يتحدى سيطرة الرأسمالية، ويمكننا هنا عقد مقارنة بينه وبين “ناظم حكمت”، الشاعر التركي الذي كان يرى في الفلاح والعامل رمزا للحياة المتجددة، كما في قوله:

أجمل البحار هو البحر الذي لم نذهب إليه بعد،

وأجمل الأطفال هم الذين لم يولدوا بعد…

وأجمل أيامنا هي تلك التي لم نعشها بعد…

في المقابل، نجد عند “نيرودا”، شاعر العمال والمزارعين في (تشيلي)، نفس الروح الاحتفائية بالعامل والفلاح، حيث تتحول أصابعهم المتعبة إلى رموز للكرامة الإنسانية، مثلما فعل “حميد” تماماً في تصويره لدور اليد العاملة.

ما يميز “حميد” كذلك أنه لم يكتب بالفصحى كما فعل كثير من الشعراء الثوريين، بل إختار العامية، وكأن هذا الاختيار هو بحد ذاته موقف سياسي، وهنا نجد يتقاطع مع المسرحي والشاعر الألماني “برتولت بريخت”، الذي كان يرى أن الفن يجب أن يكون مفهوماً للناس، وليس مقتصراً على النخبة، “بريخت” كان يكتب نصوصاً درامية تحطم الجدار الرابع بين الممثل والجمهور، و”حميد” كسر الجدار بين الشعر والنخبة، إذ جعل شعره ملكاً للعامة، يُتغنى به في الأسواق والميادين.

من اللافت في تجربة “حميد” أنه لم يهاجم الرأسمالية من منطلق أيديولوجي مباشر، بل كشف تناقضاتها بأسلوب ساخر، يجمع بين المرارة والطرافة، وذلك بقوله:

ودين الدقن الشيطانية *** وانضف من كرفتة البنك الدولي…

فهو يضع الدين المسيس والرأسمالية في ميزان أخلاقي واحد، مما يذكرنا بشعر “أحمد مطر”، الذي كان يستخدم نفس الأسلوب الساخر في كشف زيف السلطة.

وفي سبيل المقاربات لأطروحة “حميد” العالمية، إذا ما قارناه بـ”أدونيس”، نجد أن كلاهما يحمل فكراً تغييرياً، لكن الفارق الجوهري بينهما يكمن في اللغة والأسلوب، فـ”أدونيس” يتجه نحو التجريد والرمزية العميقة، بينما حميد أقرب إلى الواقعية الشعرية، وعند “أدونيس”، نجد مفاهيم الثورة مغلفة بمجازات معقدة، بينما عند حميد، تأخذ الثورة شكل صوت يومي مألوف، أقرب إلى لغة الحياة اليومية.

قضايا المرأة في شعر حميد:

يُعتبر “محمد الحسن سالم حميد” واحداً من أبرز الشعراء السودانيين الذين تناولوا قضايا المرأة بعمق وشفافية، في شعره نجد أن قضايا المرأة ليست مجرد موضوعات عابرة، بل هي محور أساسي يعكس فهمه العميق للتحديات التي تواجهها، من خلال قصائد مثل (نورة والحلم المدردح – سيرة السرة بت عوض الكريم – عروس الطين …الخ)، حيث يُبرز “حميد” دور المرأة في المجتمع ويكشف عن صراعاتها وآمالها.

تتجلى في قصائده صورة المرأة كمقاومة وصامدة، تعبر عن آلامها وآمالها في عالم يغلب فيه الصوت الذكوري، ففي قصيدة (السرة بت عوض الكريم)، يقدم حميد صورة مؤثرة عن المرأة التي تحمل في قلبها ذكريات الرجال الذين ناضلوا من أجل الاستقلال، مما يبرز الرابط بين الوطن والمرأة:

دماعاً رقرق في العيون…

عن ساعة المحجوب نضم…

وإنشر في زروق بزم…

تُظهر هذه الأبيات كيف أن الذاكرة الجماعية للمرأة تحتفظ بعبء التاريخ، وكيف أن المشاعر الإنسانية تتداخل مع الأحداث السياسية. إن سيرة (السرة) تكشف عن عمق الألم والحنين، مما يعكس كيف أن المرأة ليست مجرد ضحية، بل هي جزء لا يتجزأ من النضال الوطني.

وعبر شعره، يسعى “حميد” إلى تفكيك الصور النمطية عن المرأة، مُظهراً كيف أن المجتمع التقليدي قد قيدها بمفاهيم محدودة، فهو يُبرز قوتها ورغبتها في التغيير، مُعبراً عن ذلك من خلال شخصيات مثل (عيوشه) و (ست الدار)، كما يتناول “حميد” التحديات التي تواجهها المرأة في مجتمع يتسم بالذكورية، لذا فهو يمثل صوتاً متمرداً في مجتمعه، حيث يعكس جدلية العلاقة بين المرأة والرجل، عبر قصائده، بإظهار كيف أن التمييز بين الجنسين هو نتاج ثقافي يمكن تفكيكه، ليُعبر عن ذلك من خلال إستحضار صور واقعية تعكس تجارب النساء، مُسلطاً الضوء على قضايا مثل الظلم، الفقر، والحرمان.

شاعرية “حميد” في القضايا الإنسانية يمكن مقارنة أسلوبه بأسلوب الشاعرة الفلسطينية “فدوى طوقان”، التي تناولت أيضًا قضايا المرأة في سياق الصراع الوطني، كما يُمكن ملاحظة تأثيرات من شعراء مثل “أدونيس”، الذي يُعبر عن العلاقة المعقدة بين الرجل والمرأة، ويُسلط الضوء على الهوية الفردية في سياق الثقافة العامة، وتتمد عالمية “حميد” فعلى صعيد الشعر الأوروبي، نجد أن الشاعرة الفرنسية “أميلي ديكنسون” تناولت قضايا النساء بعمق، مُظهرة الصراع الداخلي الذي تعيشه المرأة في مجتمع مُسيطر عليه الذكور، ويُظهر كلا الشاعرين، “حميد” وديكنسون”، كيف أن التجارب الشخصية تُعبر عن قضايا أوسع.

السياسة في شعر حميد (مقاربة بين التوثيق والفعل الشعري):

يُبرز شعر حميد الواقع السياسي والاجتماعي السوداني بانحياز واضح للإنسان والوطن، هذا الالتزام جعل من أشعاره أشبه بوثائق تاريخية صادقة، تُخلد أحداثاً مثل إعدامات قادة الحزب الشيوعي السوداني أو انقلاب “هاشم العطا”، وهنا يمكن مقارنة هذا المنحى بشعر “محمود درويش” الذي نسج من الاحتلال والشتات الفلسطيني ملحمة شعرية تعكس الهم الجمعي، كلاهما وظف الرموز الثقافية واللغة اليومية لخلق قصائد تتجاوز كونها مجرد نصوص أدبية، لتصبح ميثاقاً للقضايا السياسية والاجتماعية.

“حميد” لا يكتفي بتسجيل الواقع، بل يطرحه كتأمل فلسفي في مسألة العدالة والزمن، لذا نجده يتشابه هنا مع الشاعر الفرنسي “آرثر رامبو”، الذي استحضر في أشعاره النزعة السريالية والتمرد على البنية الاجتماعية التقليدية. “رامبو” كتب عن الثورة، كما كتب “حميد” عن السودان، ولكن بأسلوب قائم على الانزياحات اللغوية والتراكيب الفلسفية، يتضمن الواقع والكينونة.

عندما عبر “حميد” عن نقده للقوانين الشريعة المُوظفة للدعاية السياسية، نفكر مباشرةً في الشاعر السوري “أدونيس” الذي استخدم الشعر منصة للنقد الفكري العميق للمجتمعات العربية، “أدونيس” و “حميد” كلاهما واجه المؤسسات الفكرية والسياسية، ولكن بينما اعتمد “حميد” على صدق التعبير الشعبي، كان “أدونيس” أكثر ميلاً للتجريد والرمزية.

تظهر معاناة السودانيين في المنافي وفي ظل التوترات السياسية في أشعار “حميد” بوضوح بالغ، مما يجعل من شعره ميداناً للتفاعل مع المآسي الاجتماعية؛ يمكن أن يُقارب هذا بكتابات “سيزار بافيز” الإيطالي، الذي عبّر عن الوحدة والألم الناتجين عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في أوروبا بعد الحرب؛ عليه كلاهما عكس الألم الجماعي، لكن من خلال مرآة تجارب شخصية شديدة الخصوصية.

البناء الثقافي الجديد (حميد وأفق المفاهيم):

إن ما قدمه “حميد” يمكن أن يُعتبر تأسيساً لواقع ثقافي جديد، يجعلنا نربط بين فلسفته الأدبية وما طرحه الفيلسوف “هيغل” حول دور الفن في تشكيل الوعي الجمعي، “حميد”، إستخدم الشعر لنقد تناقضات الواقع، ليؤسس علاقة جديدة بين الفكر الإبداعي والبناء الاجتماعي. هذا الطرح يُمكن مقارنته بتجارب شعراء مثل الألماني “غوته”، الذي استلهم القيم المجتمعية والتاريخية لتحفيز نقاشات فلسفية وشعرية عميقة.

قصائد “حميد” تتجاوز كونها فناً لتصبح أداة للتغيير، مما يُعيدنا للسؤال الذي طرحته: هل يمكن توظيف هذا الإرث الشعري في أغراض اجتماعية؟ الإجابة واضحة إذا استحضرنا تأثير قصائد مثل (الأرض) لـ”محمود درويش” أو (أزهار الشر) لـ”شارل بودلير” في تحفيز حركات ثقافية واجتماعية بأبعاد سياسية.

محمد الحسن سالم حميد (صوت الوعي الشعبي وتجربة شعرية فريدة):

تمثل تجربة “محمد الحسن سالم حميد” ظاهرة ثقافية متكاملة، تتجاوز حدود الفردية لتترك بصمة عميقة في الذاكرة السودانية والعربية، بين الواقعي والسحري، والغنائي والسياسي، حيث استطاع “حميد” أن يرسم ملامح مدرسة شعرية خاصة به، تجمع بين العفوية والعمق، والتمرد والحكمة، والتاريخ والحلم، لذا فإن شعره ليس مجرد كلمات، بل هو تعبير عن روح المجتمع وتاريخه.

يمثل “محمد الحسن سالم حميد” نموذجاً فريداً للشاعر الذي يدمج بين الموروث الثقافي والديني وبين الواقع المعاش، إن قدرته على تناول الموضوعات الدينية بأسلوب نقدي وفني تُظهر عمق رؤيته ووعيها بالظروف الاجتماعية، لهذا يُعد شعره دعوة للتفكير والتأمل، من خلال استحضاره لمواضيع تتعلق بالعدالة، الهوية، والانتماء، وقضايا المرأة، مما يجعله واحدا من أبرز الشعراء في الساحة الأدبية السودانية والعربية والأفريقية والعالمية.

مدخل للخروج:

- يقول “شو”: في حديثه عن البناء الدرامي مشتركاً مع “ويليام آرثر” ؛ (إن المشروع لم يتم لأنهما أكملا بالكاد فصلا واحدا)…

وكان “شو” يسمى مسرحياته بالمناقشات، لأنه لا يحفل كثيراً ببنائها الدرامي (التقليدي)، وكان ينعى على “شكسبير” أنه لم يكن يحمل رسالة يقولها في مسرحياته.

بــــروفايل:

الشاعر/ محمد الحسن سالم حميد

من مواليد عام 1956م ، بقرية بريف نوري بالولاية الشمالية.

تلقى تعليمه الأولى والأوسط بمدينة نورى، والثانوى بمدرسة عطبرة الشعبية الثانوية.

عمل في هيئة الموانئ البحرية منذ عام 1978 حتى 1992م، متنقلاً بين الخرطوم و بورتسودان.

هاجر لفترة خارج السودان، كانت الغربة محطة مهمة في حياته.

*له عدة دواوين منها:

حجر الدغش – مجموعة نورا – الجابريه – ست الدار – مصابيح السما التامنة طشيش – أرضاً سلاح.

توفي – الأثنين 20 مارس، آذار/ 2012م.

إرسال التعليق